循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Sleep Disordered Breathing in Cardiovascular Disease(JCS 2010)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Sleep Disordered Breathing in Cardiovascular Disease(JCS 2010)

【ダイジェスト版】

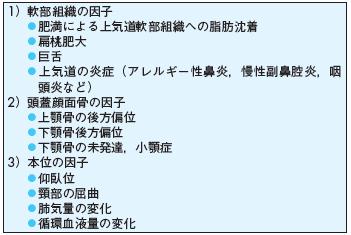

1)軟部組織の因子

◦肥満による上気道軟部組織への脂肪沈着

◦扁桃肥大

◦巨舌

◦上気道の炎症(アレルギー性鼻炎,慢性副鼻腔炎,咽

頭炎など)

2)頭蓋顔面骨の因子

◦上顎骨の後方偏位

◦下顎骨後方偏位

◦下顎骨の未発達,小顎症

3)本位の因子

◦仰臥位

◦頸部の屈曲

◦肺気量の変化

◦循環血液量の変化

◦肥満による上気道軟部組織への脂肪沈着

◦扁桃肥大

◦巨舌

◦上気道の炎症(アレルギー性鼻炎,慢性副鼻腔炎,咽

頭炎など)

2)頭蓋顔面骨の因子

◦上顎骨の後方偏位

◦下顎骨後方偏位

◦下顎骨の未発達,小顎症

3)本位の因子

◦仰臥位

◦頸部の屈曲

◦肺気量の変化

◦循環血液量の変化

1 発生機序

睡眠時無呼吸はCSAとOSAとに分類されるが,その大部分はOSAである.OSAの基本的病態生理は,睡眠中に出現する上気道(特に咽頭部)の狭窄・閉塞であり,これが10秒以上持続したときに無呼吸と定義される.ヒトは通常,仰臥位で就寝するが,このとき,重力の影響を受け口蓋垂,舌根部が沈下するため上気道は狭小化する.睡眠状態に入ると,上気道を構成している筋肉群(頤舌筋などの上気道拡大筋)が活動性を失い弛緩するため,上気道はさらに狭小化する.OSA患者は,上気道の形態学的あるいは機能的な異常により,睡眠中に容易に上気道が狭窄・閉塞し,無呼吸が出現する.

① 形態学因子の異常

上気道(咽頭腔)の狭小化を来たす因子としては表3に示すように,軟部組織,頭蓋顔面形態,体位の3つがある.肥満はOSA発症の最大のリスクファクターであり,肥満者の上気道は軟部組織の発達や過度の脂肪沈着のため常に狭小化している.したがって,吸気時の陰圧により容易に閉塞する.肥満を伴う先天性疾患(ダウン症候群,Prader-Willi症候群など)ではOSAの有無を念頭に置く必要がある.しかし,欧米のOSA患者の多くが肥満を伴うのに対し,我が国のOSA患者の1/4~ 1/3は非肥満であることに注意しなくてはならない.扁桃肥大(3度)によるOSAは成人ではまれであるが,小児では比較的多くみられ,扁桃摘出により完治が望める.まれではあるが巨舌を呈する内分泌疾患(甲状腺機能低下症,先端巨大症)や代謝疾患(アミロイドーシス)などは二次性のOSAを起こすことがある.

非肥満のOSAでは,しばしば頭蓋顔面形態の異常がみられる.特に,我が国を含めたアジア人種では,長顔,下顎の後退,小顎症などのため,仰臥位で咽頭部が狭小化しOSASを発症しやすい.

② 機能的因子の異常

上気道の開存性は気道腔内の陰圧と上気道拡張筋の活動性のバランスにより決定されている.気道内陰圧は横隔膜の収縮力によって決定されるが,気道腔内の陰圧が上気道拡張筋の活動性を上回れば上気道は閉塞する.上気道拡張筋の活動性は呼吸中枢や大脳皮質の上気道支配領域からの刺激の程度に影響され,睡眠状態にも大きな影響を受ける.睡眠により上気道拡張筋群の活動性が低下して上気道は狭小化するが,この程度が強ければ上気道は閉塞し,OSAが出現する.アルコールや睡眠導入薬はOSAを増悪させるが,これは,舌下神経の活動が抑制されて上気道拡張筋の活動性が失われるためである.

③ 体位

上気道の形態は体位により大きな影響を受ける.仰臥位では重力による舌根部の沈下のため上気道が狭小化するが,側臥位や腹臥位では重力の影響を受けにくいため狭小化が防げる.頸部の屈曲は上気道の狭小化を助長する.また,肺気量の変化も上気道の形態を変化させ,肺気量の増加は上気道を拡大し,低下は狭小化を招く.さらに,体位による循環血液量の変化(立位から臥位)も上気道の狭小化を招くことが報告されている.

① 形態学因子の異常

上気道(咽頭腔)の狭小化を来たす因子としては表3に示すように,軟部組織,頭蓋顔面形態,体位の3つがある.肥満はOSA発症の最大のリスクファクターであり,肥満者の上気道は軟部組織の発達や過度の脂肪沈着のため常に狭小化している.したがって,吸気時の陰圧により容易に閉塞する.肥満を伴う先天性疾患(ダウン症候群,Prader-Willi症候群など)ではOSAの有無を念頭に置く必要がある.しかし,欧米のOSA患者の多くが肥満を伴うのに対し,我が国のOSA患者の1/4~ 1/3は非肥満であることに注意しなくてはならない.扁桃肥大(3度)によるOSAは成人ではまれであるが,小児では比較的多くみられ,扁桃摘出により完治が望める.まれではあるが巨舌を呈する内分泌疾患(甲状腺機能低下症,先端巨大症)や代謝疾患(アミロイドーシス)などは二次性のOSAを起こすことがある.

非肥満のOSAでは,しばしば頭蓋顔面形態の異常がみられる.特に,我が国を含めたアジア人種では,長顔,下顎の後退,小顎症などのため,仰臥位で咽頭部が狭小化しOSASを発症しやすい.

② 機能的因子の異常

上気道の開存性は気道腔内の陰圧と上気道拡張筋の活動性のバランスにより決定されている.気道内陰圧は横隔膜の収縮力によって決定されるが,気道腔内の陰圧が上気道拡張筋の活動性を上回れば上気道は閉塞する.上気道拡張筋の活動性は呼吸中枢や大脳皮質の上気道支配領域からの刺激の程度に影響され,睡眠状態にも大きな影響を受ける.睡眠により上気道拡張筋群の活動性が低下して上気道は狭小化するが,この程度が強ければ上気道は閉塞し,OSAが出現する.アルコールや睡眠導入薬はOSAを増悪させるが,これは,舌下神経の活動が抑制されて上気道拡張筋の活動性が失われるためである.

③ 体位

上気道の形態は体位により大きな影響を受ける.仰臥位では重力による舌根部の沈下のため上気道が狭小化するが,側臥位や腹臥位では重力の影響を受けにくいため狭小化が防げる.頸部の屈曲は上気道の狭小化を助長する.また,肺気量の変化も上気道の形態を変化させ,肺気量の増加は上気道を拡大し,低下は狭小化を招く.さらに,体位による循環血液量の変化(立位から臥位)も上気道の狭小化を招くことが報告されている.

表3 上気道閉塞を来たす形態学的因子

- Home

- Ⅲ 病態

- 1 閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)

- 1 発生機序